研究概要

本領域の目的 ー 未来の顔身体のデザイン

本領域では、未来の顔身体の設計と、未来の顔身体の抱える差別や痛みを解消する倫理形成と教育を提案することを目指す。

アプローチ

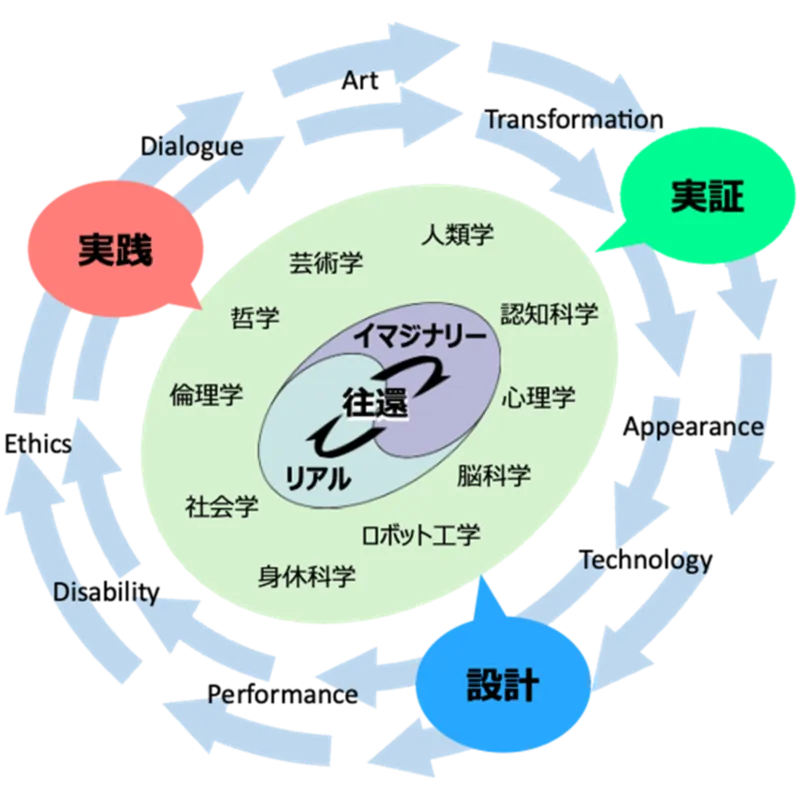

前領域「顔・身体学」(新学術領域研究:2017年度~2021年度)で哲学・文化人類学・心理学の分野の領域横断に成功したことを継承して【実践】【実証】【設計】の総合知の観点から計画班を設定し、未来の顔身体のデザインを提案する。

具体的には、地域のインタラクションのアーカイブをベースに顔身体を設計し、必要な倫理と教育を提案することにより、社会環境を包含する未来の顔身体のあり方を「未来の顔身体のデザイン」として究明する。

- 実践

- 顔と身体が一体化するアートやパフォーマンス等の実践の導入

- 実証

- 人々の情動的なつながりを支える内受容感覚と深部感覚に焦点をあて、解析・理論化

- 設計

- ロボット工学による設計論を導入し、身体科学も加味して構成論的なアプローチから顔と身体を設計し、未来のヒトと人工物の顔身体を提示

領域の構成

- 研究項目A

- アート・パフォーマンス・美術を通じた身体性の理解、及びそのような場における身体と身体、あるいは身体と環境のインタラクションについて実践的に理解し議論する。

- 研究項目B

- 身体装飾や仮装・仮面などにより変容する身体、及びジェンダー・人種・障害といった多様な身体の日常実践・芸能実践についての理解を進める。

- 研究項目C

- 既にこの世の者でなくなっている身体の取り扱いや、描画やアートに表される身体について、リアルな身体を離れなお存在し続ける身体について実証的研究を展開する。

- 研究項目D

- 不自由な身体を起点に、身体性の解明、テクノロジーで変えられた身体や、さまざまに習慣化されていく身体の学習メカニズムについて、実証的手法で考察する。

- 研究項目E

- ロボット工学による設計論を導入し、身体科学も加味して構成論的なアプローチをとり、数理モデルを構築して他班に展開し、未来の顔身体をともにデザインする。

| 分類 | 研究項目 | 研究代表者 | テーマ |

|---|---|---|---|

| 実践 | A01 | 河野 哲也(立教大学) | Joinする身体/アートの間身体性現象学 |

| B01 | 床呂 郁哉(東京外国語大学) | トランスフォーマティブな顔身体/変容過程のフィールド実践 | |

| B02 | 小手川 正二郎(國學院大学) | 習慣化する身体・自覚化する身体/顔身体学の倫理 | |

| 実証 | C01 | 河合 文(東京外国語大学) | 死する身体/不在の身体 |

| C02 | 高橋 康介(立命館大学) | リモートな身体/象徴される顔身体と生身の身体 | |

| D01 | 渡邊 克巳(早稲田大学) | 不自由な身体/身体の深部感覚認知 | |

| D02 | 山口 真美(中央大学) | 未来の顔身体/習慣化される身体の解明 | |

| 設計 | E01 | 石原 尚(大阪大学) | 人工の顔身体/表現の機能構造を設計する |

| E02 | 工藤 和俊(東京大学) | インタラクションする身体/情動伝達過程の解明とパフォーマンス設計 |